サービスカーに搭載している救急用品をご紹介します。

2018年から止血剤・バンテージなどの外傷対応能力を向上させています。

※数年前に目の前で大型トレーラー×自転車の事故現場に遭遇、自転車側が大腿部損傷で救急搬送されましたが残念ながら失血死となってしまいました。この時、一般的な救命講習だけでは対応できない事を痛感し、外傷対応に関するファーストレスポンダー講習をいくつか受け、出血コントロールの大切さを学びました。

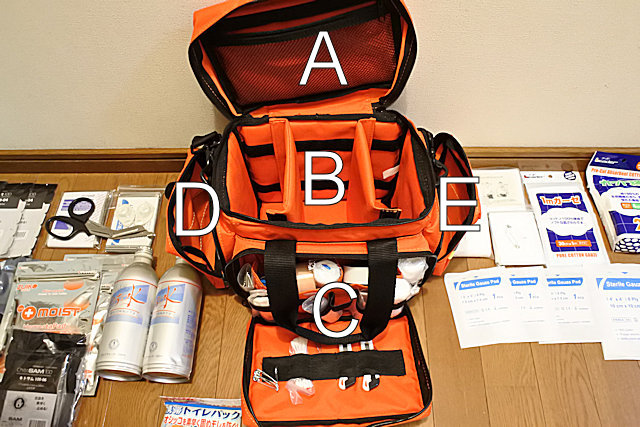

救急バックの中身をすべて出した状態(まだ余裕があるため資材の追加予定あり)

エリア別に装備品をご紹介します。

A:上部ポケット(救急用品ではない用品類)

B:メインエリア(使用頻度の高い救急セット及び素早い対応が必要な場合に必要な資材)

C:フロントポケット(展開して落ち着いた作業時に必要な資材及び小物類)

D:左ポケット(種類・量の必要な絆創膏類)

E:右ポケット(種類・量の必要なガーゼ類)

A:上部ポケット(救急用品ではない用品類)

エマージェンシーブランケット2枚、救急用ハサミの予備、コンタクトレンズの予備など

B:メインエリア(使用頻度の高い救急セット及び素早い対応が必要な場合に必要な資材)

左エリアに小型プラケース持ち出し用資材(液体絆創膏・消毒薬・ワセリン・ポケットアルコール・鎮痛剤・虫刺され用塗り薬・ハサミ・ポケットティッシュ)、中央エリアにアルギン酸カルシウム塩を用いた吸収パッドタイプドレッシング材・キトサン100%の止血包帯・軍用で使用される圧迫包帯などの素早い対応が必要な外傷対応資材、右エリアには傷口洗浄や飲料として使用できる純水500cc ×2本

C:フロントポケット(展開して落ち着いた作業時に必要な資材及び小物類)

包帯数種類、サージカルテープ数種類、使い捨てカッターナイフ、消毒スプレー、綿棒、毛抜き、安全ピン、ライター、ファイアースターターなど

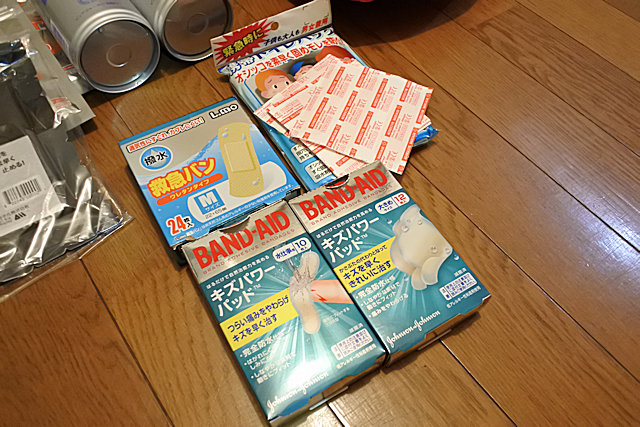

D:左ポケット(種類・量の必要な絆創膏類)

モイストヒーリング用絆創膏を主に、ドライヒーリング用も若干(一箱に数種類入れてあります)

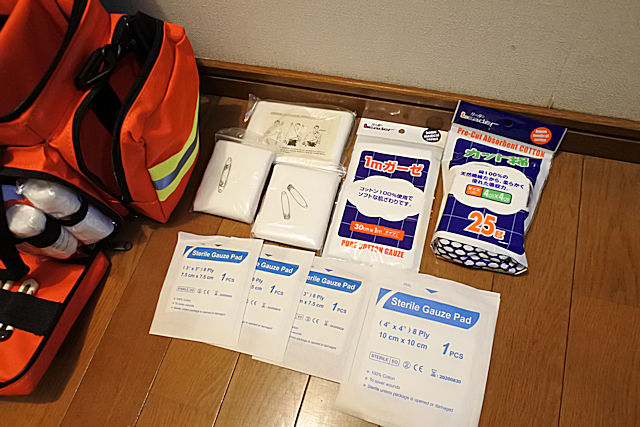

E:右ポケット(種類・量の必要なガーゼ類)

滅菌ガーゼ、三角巾など

全てを収納した状態(記載していない装備品もいくつかあります)