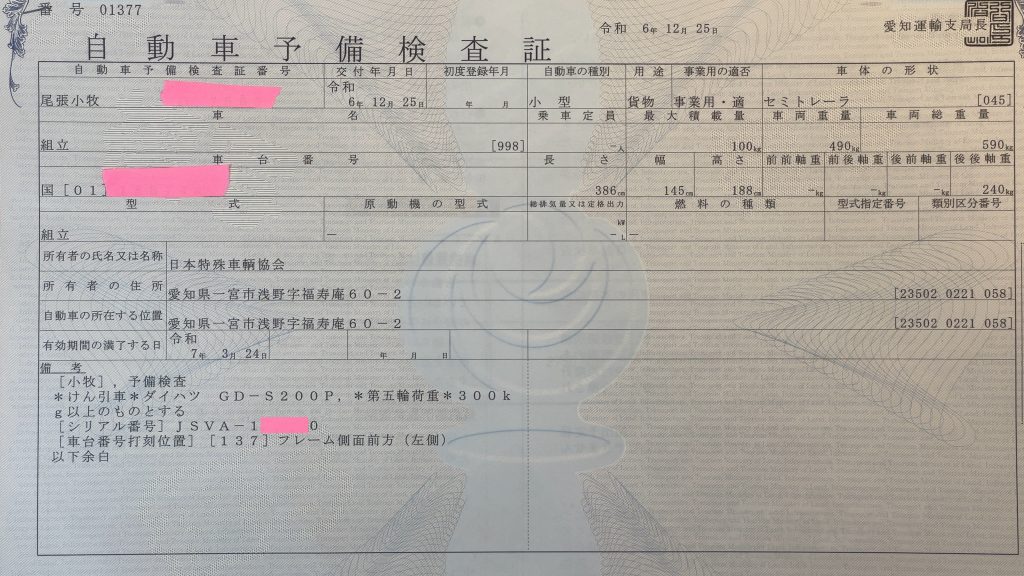

日本特殊車輛協会(JSVA)にも相談が多い「軽トラの302登録」について、そもそもの制度の成り立ちから解説します!

【950登録&〠302登録とは?】

当初、トレーラを牽引する際には、トレーラ側の車検証に牽引車の型式を記載する「型式追加」が必要でした。この方法では特定の牽引車とトレーラの組み合わせでしか牽引が許可されず、別のトレーラを牽引するためには再度登録が必要となるなど、柔軟性にかける面がありました。

これに対し、「950登録」や「302登録」は、牽引車の性能に基づいて牽引可能なトレーラの総重量を定め、定められた範囲内なら特定のトレーラに限定されず自由に牽引できるようになりました。

【950登録と軽トラの関係】

「950登録」や「302登録」が実現した背景には、乗用車でキャンピングトレーラやボートトレーラを牽引できるようにするための規制締約がありました。

元々は、トラックや大型SUVなど「牽引能力を持った特別な車両」だけがトレーラを引ける前提でしたが、普通の乗用車でもトレーラを牽引したい気持ちは大きかったのです。

・キャンピングトレーラ人気の高まり

・ボートやレジャー用トレーラ需要の増加

・海外(特にアメリカ・ヨーロッパ)では普通の乗用車でも当たり前に牽引している

こういう時代背景もあり、「もっと柔軟に牽引を許可しよう!」という流れが強まったのです。

そこで生まれたのが「牽引能力を性能評価で証明して登録する」=「950登録(普通車)」&「302登録(軽自動車)」というわけです。

これらの制度設計の思想は、「トレーラをもっと近く、もっと自由に!」を実現するための規制締約&普及促進型です。

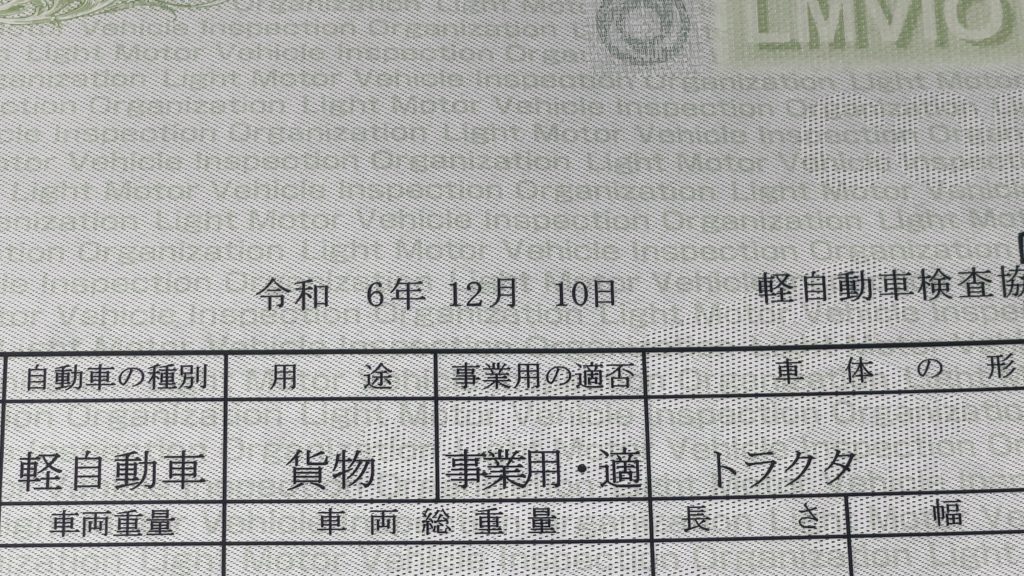

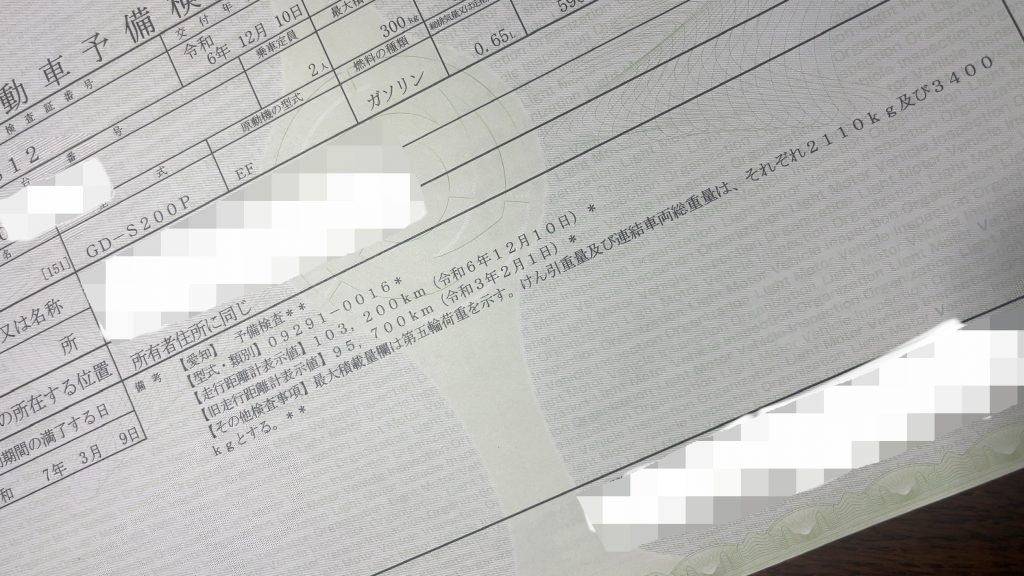

【なぜ軽トラは302登録できない?】

乗用車と貨物車では、制効能力の試験方法が異なります。

これが原因で、乗用車向けに作られた計算形式に貨物車の試験結果を当てはめると、計算が成立しなくなるのです。

このため、軽トラや小型貨物車では302登録をすることが不可能となります。

※なお、ハイエースや2トン車クラスのトラック等、車両重量がそれなりにある貨物車であれば、計算上950登録できる場合もあります。

【まとめ】

・950登録、302登録は、乗用車を対象に作られた制度

・軽トラや小型貨物車では制効試験の試験方法が異なるため、計算が成り立たない

・貨物車は、従来の連結検証と型式追加で登録する

正しい手続きで、安全にトレーラライフを楽しんでいきましょう!